這是一場關於時間、空間、人物的展覽,起點是相近的過去,發生於際會的當下,目標在共享的未來。金馬賓館肇建於1967年,原作為軍旅遠赴金門、馬祖前的住宿之處,象徵二次大戰之後劍拔弩張的亞洲局勢;1998年,當戰爭硝煙日漸退散,這裡改由交通部鐵工局使用,2016年再改建成當代美術館,從二十世紀中葉至二十一世紀初,金馬賓館的性質由軍而工再而藝,化戾氣為祥和、化干戈為玉帛,恰恰是此時期亞洲歷史的縮影,其外觀與內部雖經修葺,大抵在原貌的基礎上保育昇華,成為凝固近六十年時間與空間的載體;霍剛與權純益兩位藝術家,一位是1932年生於南京、1949年播遷臺灣而自1964年起旅居米蘭半世紀的國際華人抽象名宿;一位是1959年生於首爾、成長於冷戰對峙中崛起的大韓民國,立足當地傳統與現代藝術豐碩成果,然後自出機杼的壯年名家。金馬賓館、霍剛和權純益,過去各自有著獨立故事,卻乘風破浪於相同的時空巨流;時值2025年,三者滙集為一,讓歷史派生的藝術,藝術蘊藏的哲學,哲學吟唱成詩歌,於此時此地共冶一爐,成就這場展覽。

特此感謝金馬賓館當代美術館、采泥藝術與白石畫廊鼎力支持,霍剛、權純益兩位老師及其家人的摯誠相待,至有現場所見的精彩演繹。作為共同策展人,這場展覽是突顯藝術家風采的個展、是讓兩位素未謀面的國際華人與韓國抽象名家首度結緣的對話,更是訴說我們從亞洲以至全球共享的過去與未來的故事和展望。期待各位享受這段旅程,盡情投入我們傾力創造的美好體驗。

霍剛:記憶中的彩色防空洞

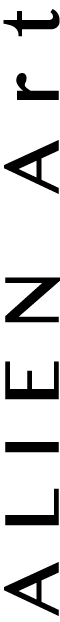

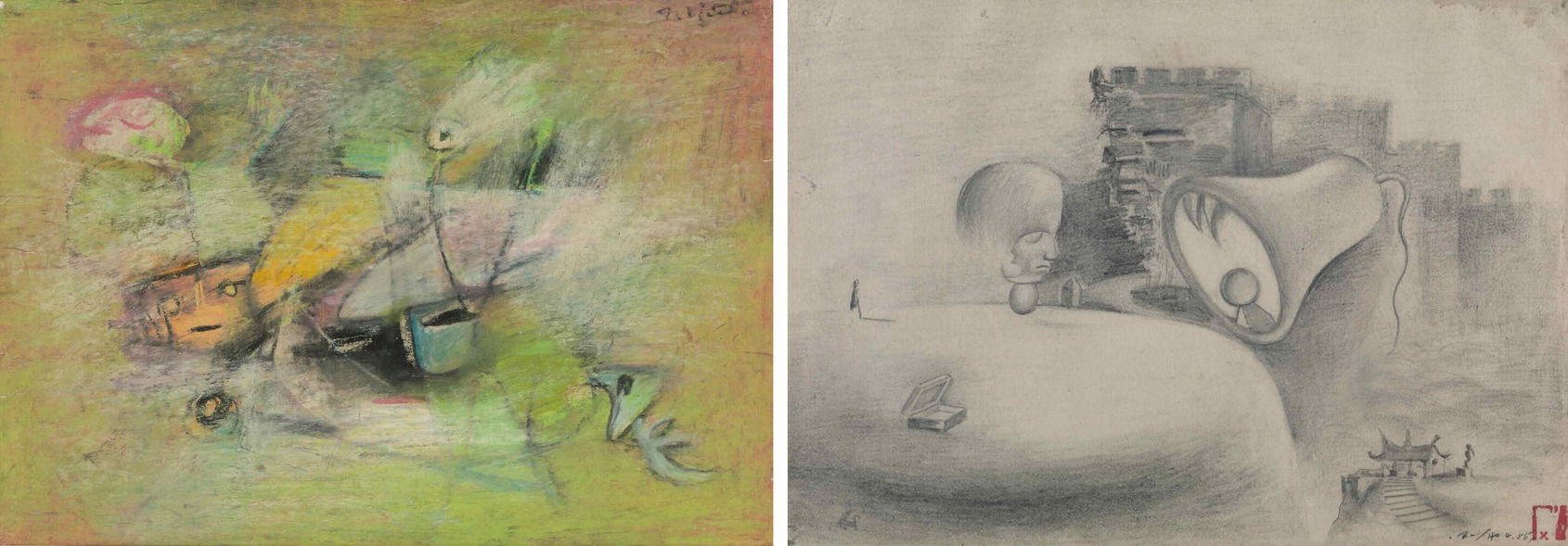

霍剛1932年成於南京,其幼年接受中華文化藝術的薰陶,來自當地書法名家、祖父霍銳的啟蒙,這份家學淵源,即便藝術家日後遠赴米蘭,依然未曾離棄,而是一方面保留在他傳統書法的研習,一方面將漢字結構滲透到他的抽象繪畫之中;1949年,霍剛隨國民革命軍遺族學校東渡臺灣,1951年進入華人現代藝術先驅李仲生門下學習,正式走上現代主義之路,並且陸續結識一眾志同道合的畫友,包括1956年成立「東方畫會」的李元佳、吳昊、歐陽文苑、夏陽、蕭勤、陳道明、蕭明賢,人稱「八大響馬」的華人前衛先鋒;1952年間,時任空軍總部少尉軍的吳昊負責管理台北龍江街一所閒置的防空洞,趁週末假日與畫友在此處創畫交流,漸漸成為藝文人士以至外國大使與外賓相聚之流,蔚成奇觀,直至1959年防空洞在一夜之間遭軍方收回,內裡作品付諸一炬,此一傳奇藝術洞穴的命運亦戛然而止。儘管霍剛要再過數年,至1964年才遠赴米蘭,但臺北龍江街的「彩色防空洞」很大程度上象徵了此時他與同儕對現代主義與自由創作的追求。此時的霍剛,在恩師李仲生因材施教的指導下,循著當時自己喜愛以夢境所見的奇想創作,打開超現實主義之門,此一靈感持續見諸日後創作之中。

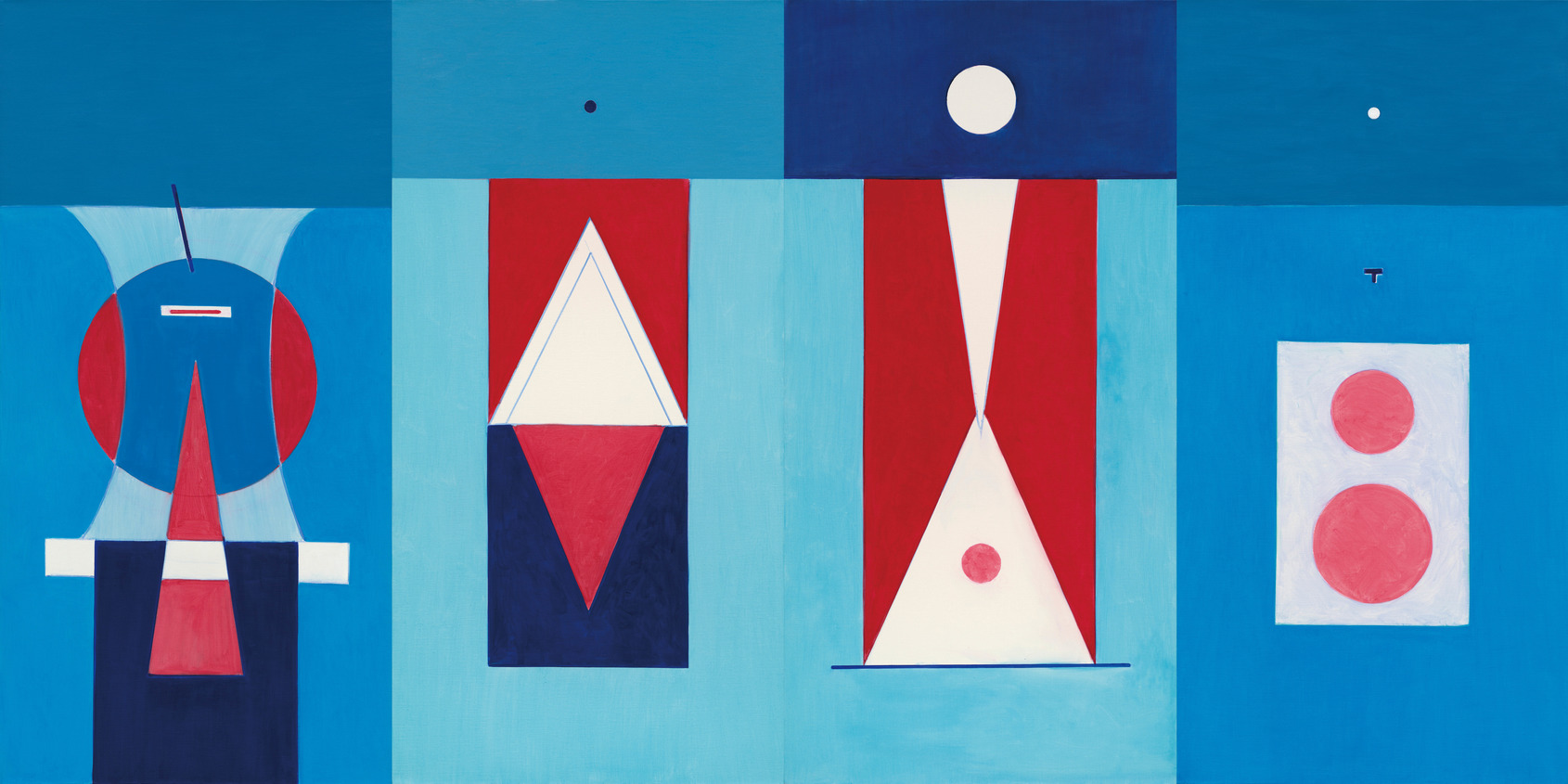

Dream 2 © Ho Kan ∕ Untitled © Ho Kan 抽象超現實主義遊樂園

Dream 2 © Ho Kan ∕ Untitled © Ho Kan 抽象超現實主義遊樂園1964年,霍剛離開臺灣,循海路經停香港和新加坡,最終抵達歐洲,原計劃以法國為目的地,因簽證關係而轉赴米蘭,展開長達五十年的義大利生涯,直至2014年才搬回臺北定居。此一漫長經歷,奠定了霍剛的藝術風格與歷史地位。作為旅居義大利的國際華人藝術家,霍剛適時投身了六〇年代的戰後義大利藝術浪潮,結識了封塔納(Lucio Fontana)、卡爾代拉拉(Antonio Calderara)、林飛龍(Wifredo Lam)等叱吒風雲的歐美大師,同時在藝術風格上也深受幾何抽象影響,尤其是現代抽象師康定斯基(Wassily Kandinsky)、馬列維奇(Kazimir Malevich)、蒙德里安(Piet Mondrian)、阿爾伯斯(Josef Albers)的觀念、色彩和結構,對霍剛奠定他標誌性的抽象語彙,帶來重大影響。

霍剛旅居米蘭以後的創作,雖有強烈的幾何抽象風格,卻同時深藏了他幼學啟蒙所理解的漢字結構與書法筆觸的應用,並延續了他五〇年代以來超現實主義的奇妙想象,這種獨創的「抽象超現實主義」(Abstract Surrealism),既不同於標準的幾何抽象,又超脫了超現實主義的具象語言,同時為綿延數千載的中華文字和書法,帶來突破性的嶄新演繹,成就霍剛獨創的個人風格。

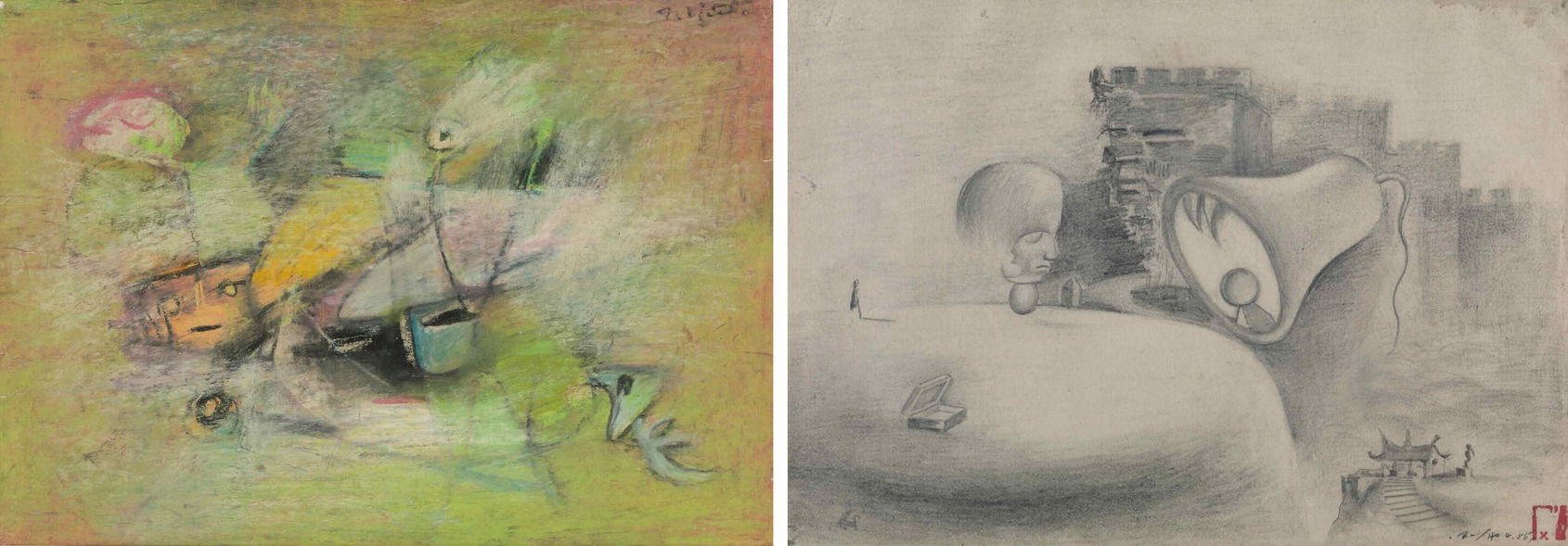

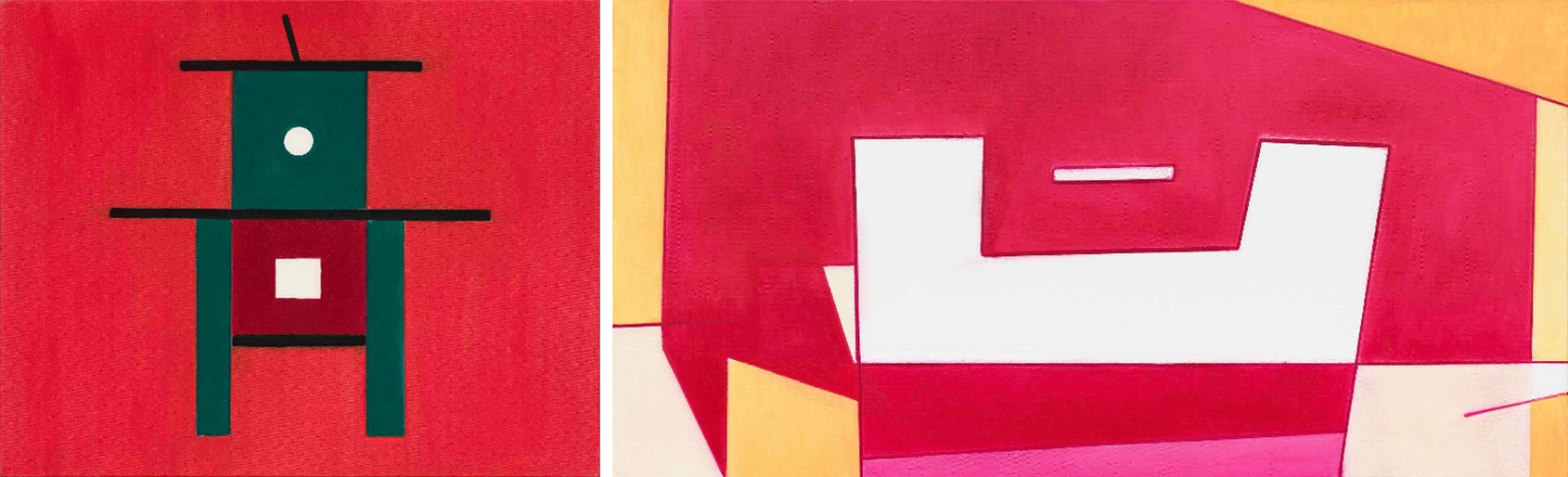

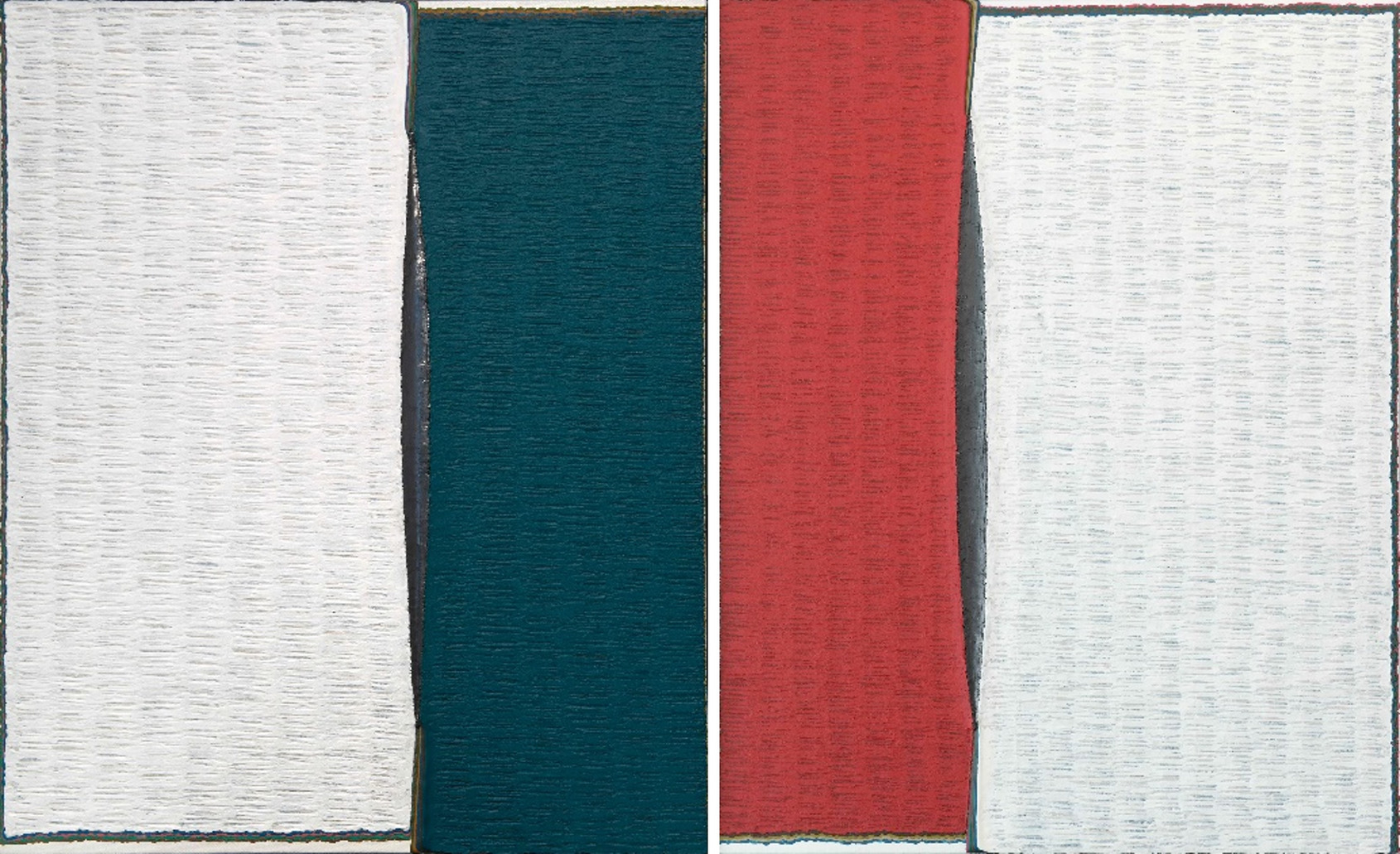

Abstract 2018-035 © Ho Kan ∕ Abstract 2024-008 © Ho Kan 空間的運動,時間的流轉

Abstract 2018-035 © Ho Kan ∕ Abstract 2024-008 © Ho Kan 空間的運動,時間的流轉2023年10月臺北藝博會期間,霍剛在彩泥藝術週年晚宴向來賓致辭,並以「無中生有,天馬行空,莫名其妙,妙不可言」、「簡單不簡單」總結他的創作精粹,此番自述亦在2024年他的南京金陵美術館個展之中獲得重申。若細品這幾句高度概括性的話語,「無中生有」對應霍剛總體的抽象風格,「天馬行空,莫名其妙,妙不可言」對應他的超現實主義妙思,「簡單不簡單」則反映他作品簡煉的構圖中,蘊含深刻的構想。霍剛的抽象作品,以線條為骨架,以色彩為肌理,但他的抽象作品與二十世紀許多幾何抽象大師作品不同之處,是他的用色往往不只平塗,而是具有光線意識的漸變色階,而他構圖的線條雖然有著幾何元素,亦經常不以工整的長方形、正方形出現,而是靈活運用斜線和不對稱形狀,甚至直接以漢字結構作為構圖,形成具有運動性的空間。空間是靜止的,一旦運動起來,即具有時間的流轉,當橫向的空間軸與縱向的時間軸結合,即形成讓人觀賞吟遊的霍剛式抽象時空。

Abstract 2024-013 © Ho Kan 約二十年為一紀的三個發展階段

Abstract 2024-013 © Ho Kan 約二十年為一紀的三個發展階段若從霍剛1964年抵達米蘭開始建立明確的創作風格計算,至今六十年,而藝術家的發展階段亦大約可以二十年為一紀,以便我們了解他的事業里程:

第一階段:1964年至1984年,是霍剛在米蘭的第一個二十年,此時霍剛積極投身義大利藝壇,除了創作風格陡然進入抽象,亦持續每年在義大利乃至歐洲各國,包括英國、荷蘭、西德、瑞士舉行展覽;第二階段:1985年至2005年,隨著海峽兩岸在八〇年代逐步開放,霍剛的行跡開始東歸;1985年,臺北環亞藝術中心為霍剛舉行旅居米蘭二十年後首場臺灣個展,開啟此後二十年間,霍剛重要展覽主要在台灣與義大利交替進行的時期;

第三階段:2006年至今。霍剛在1979年重回闊別多年的中國大陸,1983年受邀至北京中央美術學院、浙江中國美術學院、南京藝術大學和湖南大學藝術學系舉辦講座;2006年,藝術家在北京798藝術區駐村數月,體現他隨著中國大陸藝術生態成熟而深化東歸步伐;2014年,藝術家與萬義曄女士喜結連理,亦因此結束五十年的旅居米蘭生涯,返回臺北定居,生活與工作重心正式回歸東方。

從上述三個發展階段,可以理解霍剛的作品在第一、第二階段期間主要在米蘭誕生,由於創作空間限制與義大利收藏風氣的影響,霍剛此時的作品尺幅除了少數作品之外,一般不超過100 x 80公分(40F畫布);踏入第三階段,藝術家在東歸過程中獲得更大創作空間與支援,作品尺幅隨之擴大,大型畫廊、博覽會及美術館展覽提供廣闊平台,巨幅作品與連屏作品應運而生,藝術家在作品當中發揮的構圖、運色與線條創造力亦進入更博大深邃的階段。

Abstract 2019-015_200x100cm(x4) © Ho Kan 霍剛推擴與收藏經驗分析

Abstract 2019-015_200x100cm(x4) © Ho Kan 霍剛推擴與收藏經驗分析我在2012年至2024年間在香港蘇富比擔任現代藝術專家及主管工作,恰好見親了藝術家作品在拍賣市場的飛躍性發展。2014年,蘇富比首度上拍霍剛作品;2017年開始,隨著「戰後亞洲藝術」(Postwar Asian Art)的觀念日漸成熟,我開始有意識地推動藏家對於霍剛老師的關注,並在2017、2018、2019年間多次親赴米蘭作研究及徵集工作,將許多重要的藝術家事迹和當地藏家珍藏多年的霍剛作品,包括台灣著名詩人羅門、米蘭攝影名家尼諾·羅·杜卡(Nino Lo Duca)與奧拉治奧·罷起(Orazio Bacci)、帕爾瑪(Parma)拉拉塔家族(Lalatta Family),陸續亮相於香港拍賣場上,儘管2020年之後因為新冠疫情爆發,中止了我親身前往意大利的旅程,然而蘇富比對霍剛老師的推動並未停歇,而在香港上拍的霍剛老師重要作品的徵集來源,也從意大利擴展到世界各地資深藏家手上,截至2025年底,霍剛前十五大拍賣紀錄,都由蘇富比創造。

從拍賣數據可見,霍剛老師的市場走勢近十年來節節上升,反映收藏家對藝術家的支持長期遞增;公開數據較難反映的,是收藏家來自的地區。從我擔任專家與主管的親身經驗,台灣的霍剛收藏家數量較多,香港和上海收藏家則手筆更大,此外印尼、新加坡、杭州、南京與北京藏家,都在霍剛近年的拍賣市場上發揮重要作用。而通過拍賣紀錄可見,收藏家對於霍剛早年重要作品與近年大幅巨作展現同等熱情,形成藝術家不同時期作品分別憑藉年代優勢與尺幅優勢,構成良性競爭,滿足藏家的不同喜好,反覆締造藝術家的市場高度。

The Bards of Time and Space — Ho Kan, Soonik Kwon © ALIEN Art Centre 權純益:在時間隙縫裡,走出長廊

The Bards of Time and Space — Ho Kan, Soonik Kwon © ALIEN Art Centre 權純益:在時間隙縫裡,走出長廊我對權純益的認識,始於2024年臺北藝博會。我在白石畫廊展區初見他的作品《隙-積・研》,瞬間驚豔不已,還沒來得及查詢藝術家名字,已被深深吸引:簡潔秀雅的構圖,明亮含蓄的色彩,色塊邊沿顯露層層底色,顏料帶礦物質感曖曖含光,遠看是平面色塊,近看卻見鏤刻般的筆觸;更為特別的,是色塊之間並非嚴絲合縫,而是彷彿彼此磨擦造成隙縫,如地殼變動後綻放嶄新維度空間。藝術家以石墨填滿隙縫,打磨成平滑凹槽,隨光線移動泛起溫潤光澤。看著這些作品,我一方面感到祥和寧靜,一方面興奮不已—作為十多年的現當代藝術專家,我已經好久沒有對新發現的藝術家怦然心動。

我問工作人員,這是哪位藝術家的作品?她說:這是韓國藝術家權純益老師的作品。我問:他畫的是甚麼?她說:權老師畫的,是時間。我更是為之傾倒。時間,宇宙的大哉問。文明的創造,世間的競爭,許多皆因時間而生。時間是甚麼,時間的本質是甚麼,甚至時間是否存在,是無數人仍然在解答的問題。藝術家在作品中呈現時間,找尋時間,幾乎是永恒的探討。藝術家通過作品所得的答案固然重要,但他們怎樣追尋、怎樣表述,在藝術層面上可能同樣重要。

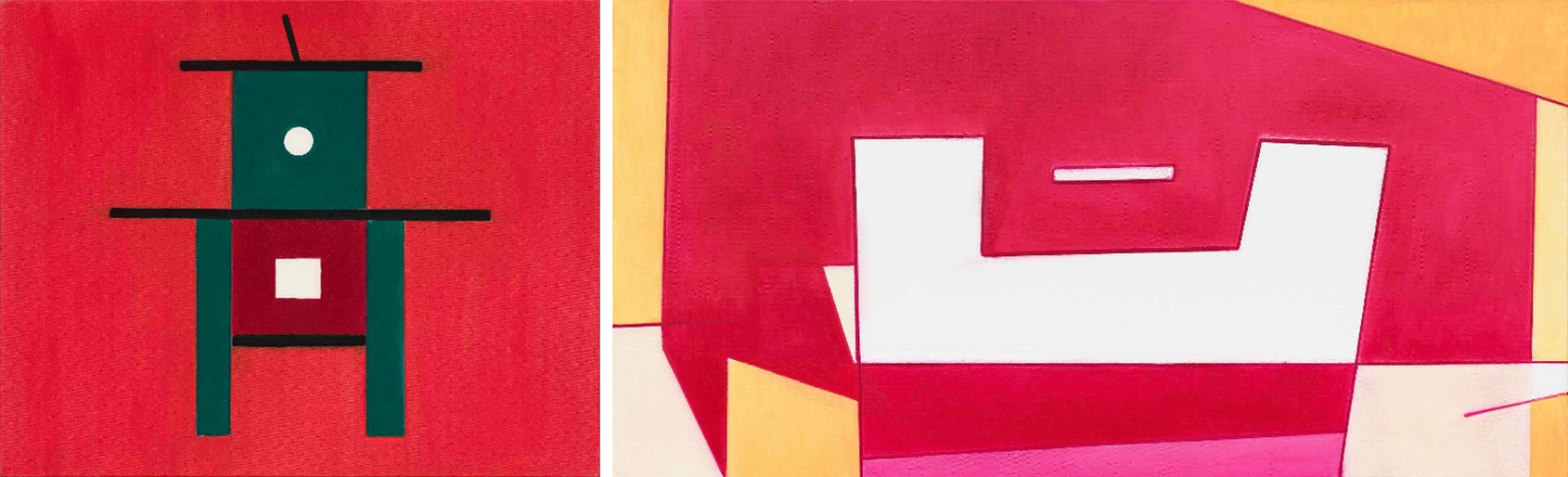

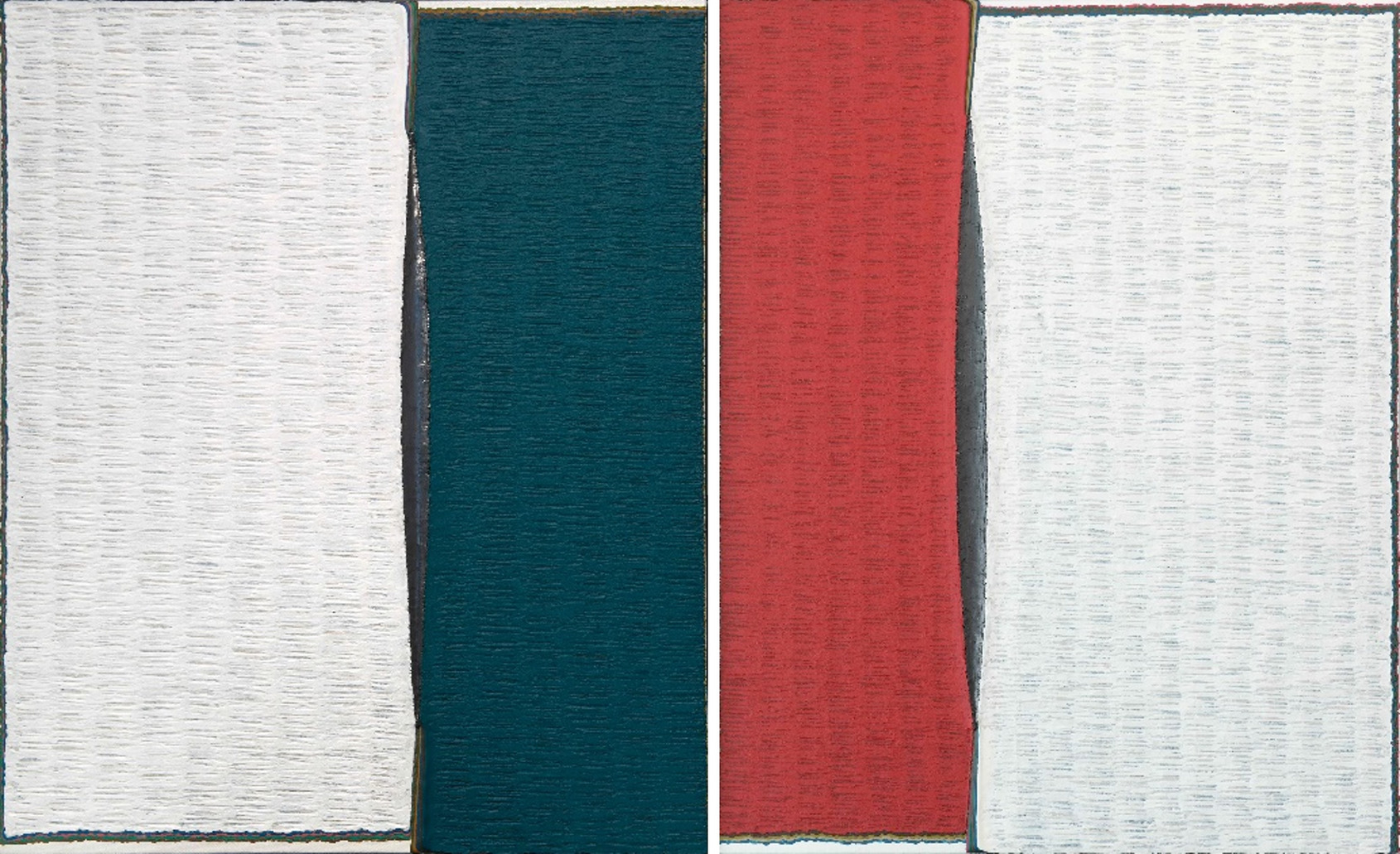

Interstice-Pileup&Rub(3-01) © Soonik Kwon ∕ Interstice-Pile up & Rub (3-11) © Soonik Kwon

Interstice-Pileup&Rub(3-01) © Soonik Kwon ∕ Interstice-Pile up & Rub (3-11) © Soonik Kwon  The Bards of Time and Space — Ho Kan, Soonik Kwon © ALIEN Art Centre

The Bards of Time and Space — Ho Kan, Soonik Kwon © ALIEN Art Centre 我充滿好奇的不斷搜索權純益的作品,研究他的背景和創作經歷:權純益年輕出道,以陶瓷、油畫為主,作品具有韓國傳統美學與現代主義的雙重屬性,他正式使用石墨作為媒材,要到2008年參與西班牙阿利坎特(Alacant)地區的駐村計畫,然而他的語彙邁向全面抽象,還要到2012年以後。這漫長的蛻變過程,是藝術家斷然割捨自己青年以來所學所見的立身之本,鼓起勇氣邁向更高遠更深刻的追求。然後我發現,權純益有著虔誠的佛教信仰,日復一日精進修行,在生活當中戒殺護生。這種人生態度,也體現在他創作之中—他對於作品細節的研磨,與他誦經禮拜如出一轍,甚至可以說,他的作品的誕生過程,已經超越「創作」可以形容,而是他「修行」的體現,在理解「當下」這一門功課上,進行他的修持。

為了籌備此次展覽,我在2025年9月首爾藝術週期間拜訪權純益,與他進行深入訪談並拍攝紀錄片。通過這次訪談,我了解到權純益表現的不止是時間,準確而言是「當下」—《隙-積・研》裡碰撞的色塊,象徵「過去」與「未來」,當中的隙縫,象徴覺知的「當下」,正如藝術家所言:

「『隙』是通往永恆的入口,存在於過去與未來之間。我的作品想表達的,是拋開對過去的執著與對未來的焦慮,重新認識現在的價值。我全力以赴,希望透過作品為觀者帶來慰藉與力量。」權純益對「當下」的呈現,不止反映在完成後的作品,也在媒材選擇和創作過程。權純益生於首爾,但他的故鄉在以煤礦著名的聞慶。在考入世宗大學美術系之後,權純益以藝術家的身份,與故鄉風物再度相遇—天然石墨,一種在高溫高壓之中經過上億年形成的礦物,色澤墨黑,在光線折射之下卻熠熠生輝,其存在本身就是時間的沉澱,沒有比這種媒材更讓權純益感到熟悉、更適合他用來表現「當下」;在位於首爾北面楊州(Yang Ju)市的權純益工作室,藝術家為我親自示範創作過程,包括如何將黏著於畫布上的石墨打磨拋光,如何將油彩混入含有大理石粉的輕質塑形土(light molding paste),調製成迅速凝固的膏狀顏料,又如何以細筆蘸描顏料於畫布,再用畫刀輕刮,形成一層層渾樸含光、飽含質感的色塊。

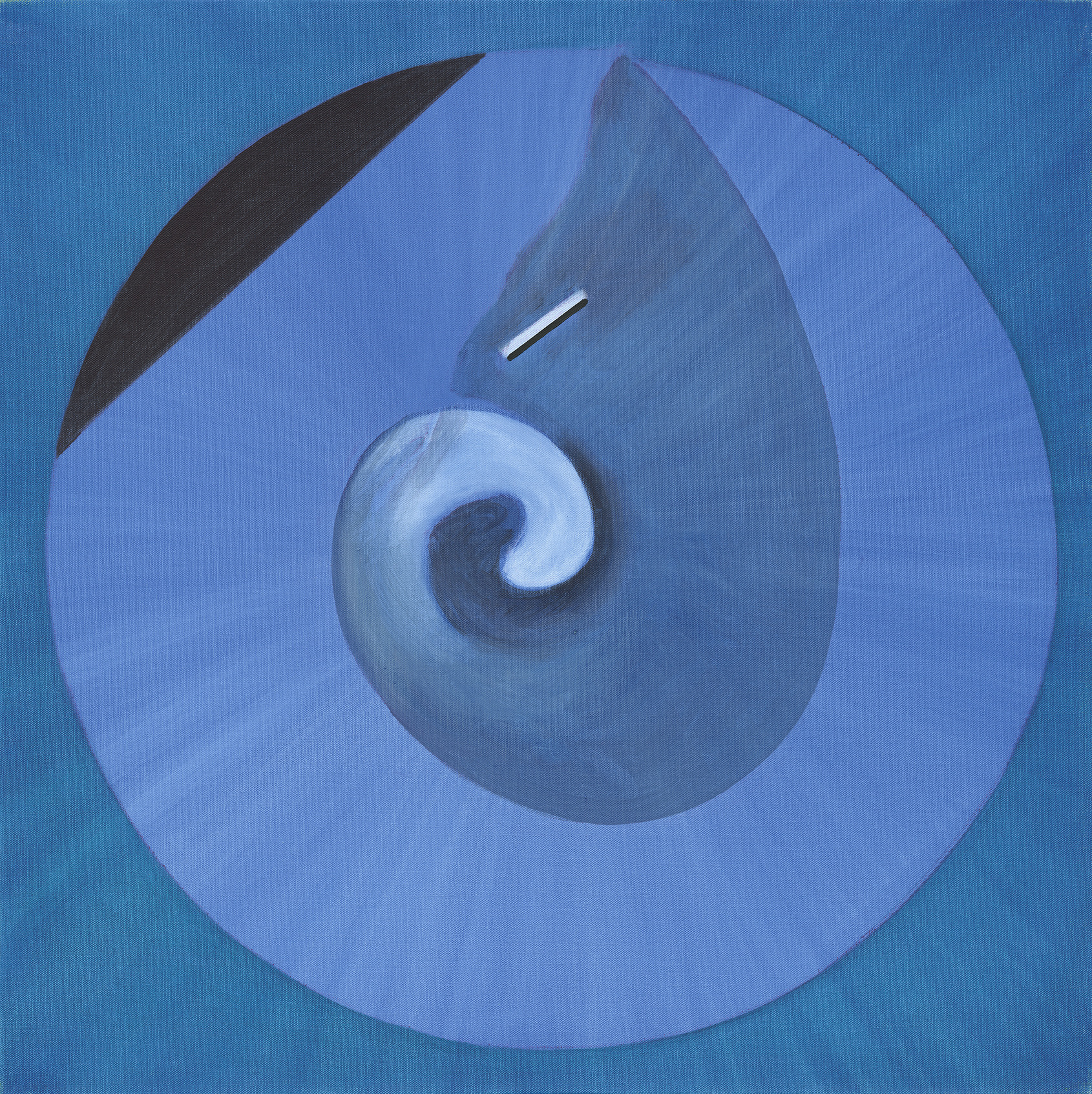

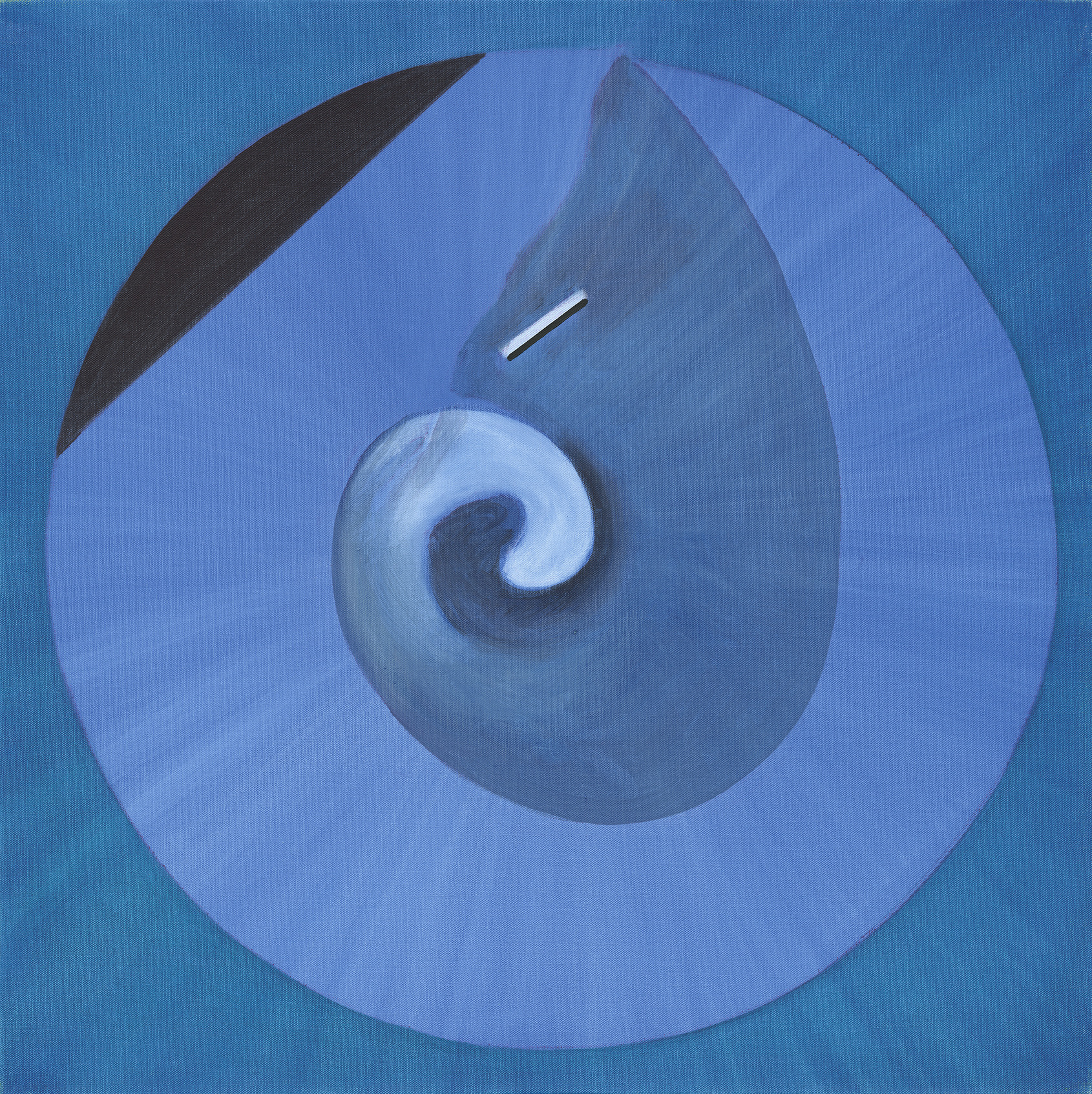

Feeling (9-02) © Soonik Kwon

Feeling (9-02) © Soonik Kwon Feeling-Originally (17-1) © Soonik Kwon從單色畫到空間主義

Feeling-Originally (17-1) © Soonik Kwon從單色畫到空間主義品味權純益的作品,是層次豐富的過程。通過他的作品,我能感受他不止是一位具有獨立思想的藝術家,同時也是博學多聞、觀千劍而後識器的智者。權純益率先打動我的作品,是他的「隙-積・研」系列,在了解他是韓國藝術家之後,自然讓我想到他繼承了戰後韓國單色畫循禪學發展成冥想式極簡抽象;另一方面,此系列作品構圖劃破二維空間的作派,讓人想起意大利空間主義大師封塔納(Lucio Fontana)的標誌性系列「空間概念,等待」(Concetto Spaziale, Attese);然而,封塔納的「空間主義」作品是循割穿空間入時間,權純益則是以時間入空間,在「過去」與「未來」的隙縫中找尋「現在」,專注當下的力量,賦予生命的意義。單就這一點,即可理解為何權純益的作品在平靜當中能予人溫暖而堅強的力量。

Interstice-Pileup&Rub1-07 © Soonik Kwon ∕ Interstice-Pile up & Rub (11-01) © Soonik Kwon 從抒情抽象到蘇東坡

Interstice-Pileup&Rub1-07 © Soonik Kwon ∕ Interstice-Pile up & Rub (11-01) © Soonik Kwon 從抒情抽象到蘇東坡權純益的作品在視覺層面上,率先讓人聯想到韓國單色畫及意大利空間主義,然而若深究他的創作主題與方法,則必須深入比對法式抒情抽象主義大師趙無極與喬治·馬修(Georges Mathieu):趙無極1954至1959年在創作上初入抽象門檻的「甲骨文時期」(Oracle Bone Period),即是通過中國商周時期的甲骨鐘鼎銘文,上溯文明起源的時間源頭,權純益的「隙-積・研」作品,與此時的趙無極可謂有所呼應;喬治·馬修是法國藝術家,卻在五〇年代開始對東方禪學與禪畫有著深刻鑽研,並奠定法式抒情抽象主義理論,馬修身創作抒情抽象作品強調速度,通過高速的身體運動,領先思緒意識;權純益的創作方法以緩和細膩為本,與馬修剛好相反,這不止是對「速度」和「時間」截然不同的演繹,還是對「身」、「心」關係的不同理解;馬修可說是「以身馭心」,在身心競逐中超然忘我,權純益則可謂「以身修心」,以安靜而重複性的運動,修煉內心,可說是抽象表現主義的另一種演繹。

作為中國人,我在理解權純益研磨石墨的創作過程之後,油然想起北宋文豪蘇東坡《次韻答舒教授觀余所藏墨》「非人磨墨墨磨人」之詩意,這不是只是華人之間傳頌千年的名句,更蘊含主客互換之後截然不同的智慧體現,無論是蘇東坡還是權純益,人磨墨,是為了創作作品,但在過程當中,墨對人的磨煉,卻是心性、意志的成就。誰是主、誰是客?孰輕、孰重?的確是耐人尋味,餘韻不絕。

心鏡:融入空間、照見物我的裝置作品權純益對於石墨的應用,至2018年呈現嶄新演繹。藝術家突破架上繪畫的形式,將石墨塗抹在瓦片,賦與截然不同的質地,形成介乎二維與三維之間的作品單元,他稱之為「心鏡」,以此在不同空間建構裝置作品。瓦片是韓國常見之物,藝術家認為:瓦片一邊凹一邊凸,是陰陽哲學的象徵,而韓國的佛教信仰,有一種獨特的祈福形式,就是將親友名字寫在瓦片,待寺廟修葺之時用上,讓他們獲得佛法加持;權純益將瓦片與石墨結合,成為他的獨特語言,是誠懇質樸的個性體現,隱然可見他的早年創作陶瓷、至今循器入道的昇華。作為裝置藝術,「心鏡」的單元是瓦片,一旦構建起來,卻是變化多端:在世界各地展出的《心鏡》裝置,或是依牆平面而掛,或成掎角之勢,或倒懸於天花板,或矗立如竹,或覆疊成柱,或反排成渠。權純益的裝置藝術大巧若拙,將平面作品的精神氣質擴增至立體空間,而且因地制宜,融入不同展覽場域,讓觀眾可以由物觀心,諦聽內在聲音,沉浸於藝術家深邃綿長的靜觀世界。

Self-portrait 3 © Soonik Kwon ∕ Curator visits the studio of artist Soonik Kwon「龐圖」與「無我」—霍剛、權純益的點陣交響

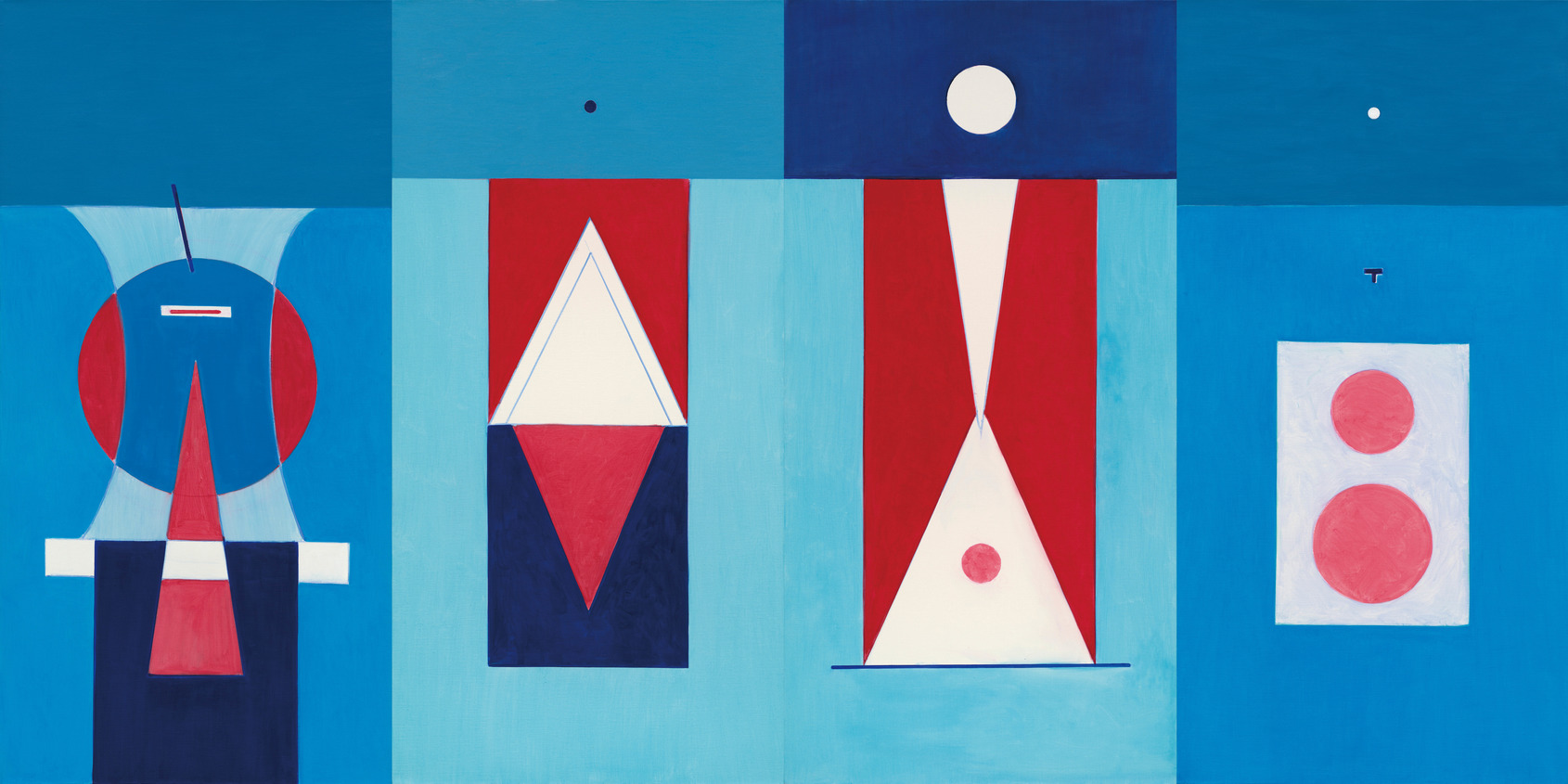

Self-portrait 3 © Soonik Kwon ∕ Curator visits the studio of artist Soonik Kwon「龐圖」與「無我」—霍剛、權純益的點陣交響「點」是霍剛與權純益藝術上的共通語言,兩位藝術家都將這最基本的視覺元素,賦予豐富含義,錘煉成自己關鍵的藝術語言。霍剛1964年到達米蘭之後,參與了「龐圖國際藝術運動」(Movimento Punto),這場前衛風潮以「點」為圖騰,自1962年至1966年間,在歐洲及台灣合共舉行十三次展覽,參展藝術家來自亞、歐、美洲多達四十人。龐圖運動的宗旨,正如其1963年台北展冊所言:「Punto的中心哲學思想,大多從中國的靜觀精神出發…這很容易使我們想起中國唐、宋時代的藝術家的創作精神,以及禪的哲學意念和影響」;意大利是古典哲學與前衛觀念之國度,「點」的涵義亦可以上溯亞基米德「給我一個支點,我能撬動地球」之名言;霍剛對「點」的運用千變萬化,面對不同觀眾,藝術家還能靈活地給予不同解釋:面對專業鑒賞家,他能上溯「永字八法」,談論傳統書法融入極簡抽象的經驗;面對入門群眾,又能幽默地比喻他畫中的圓點與斜槓為「台灣珍珠奶茶」、「斜槓是吸管,圓點是珍珠」,深入淺出地喚起大家對抽象作品的親切感;在霍剛作品當中,「點」能激活空間構圖,燃亮畫面想象力,訴說時空運動,寓意萬物生息,自六〇年代至今,一直是他的核心語彙。

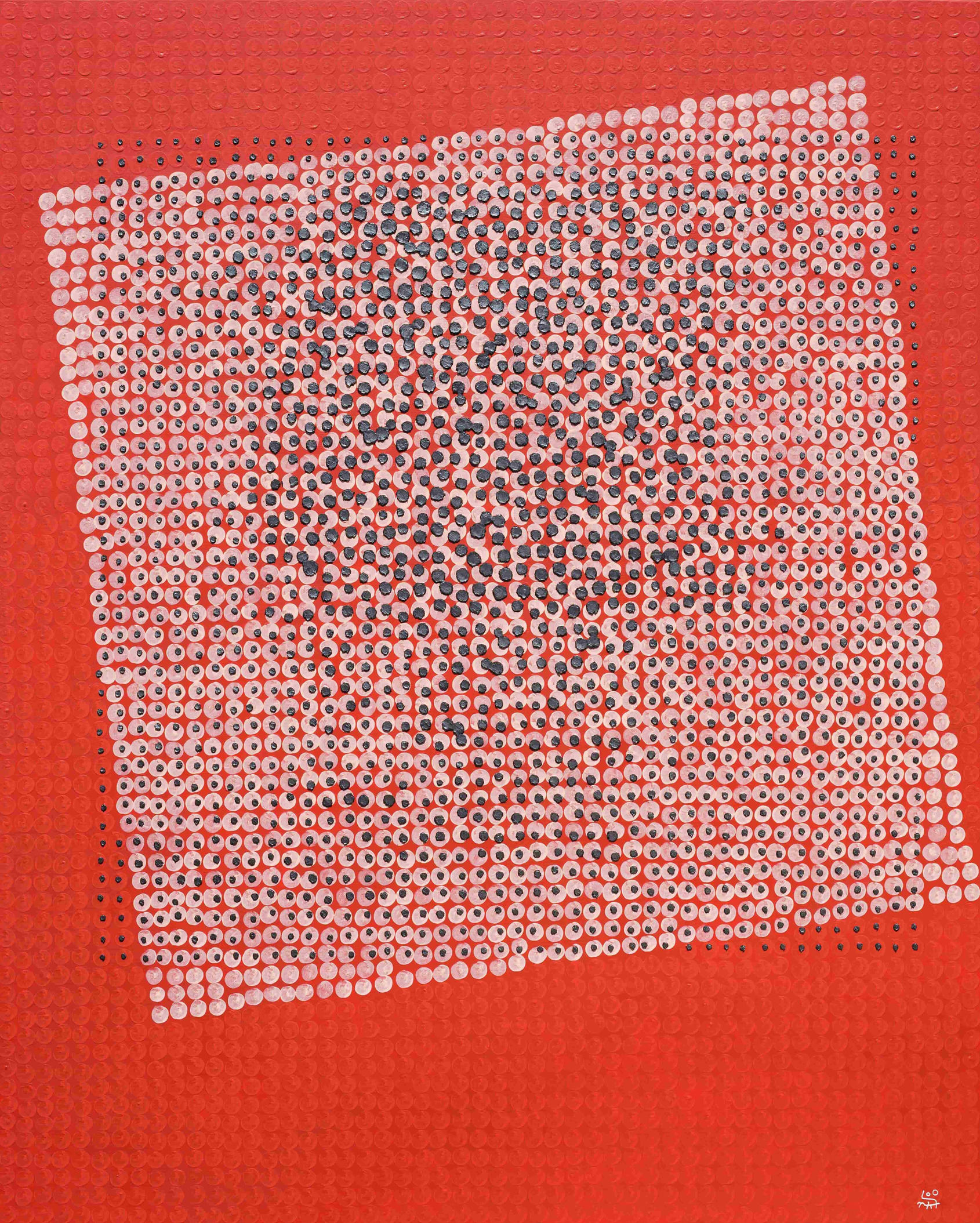

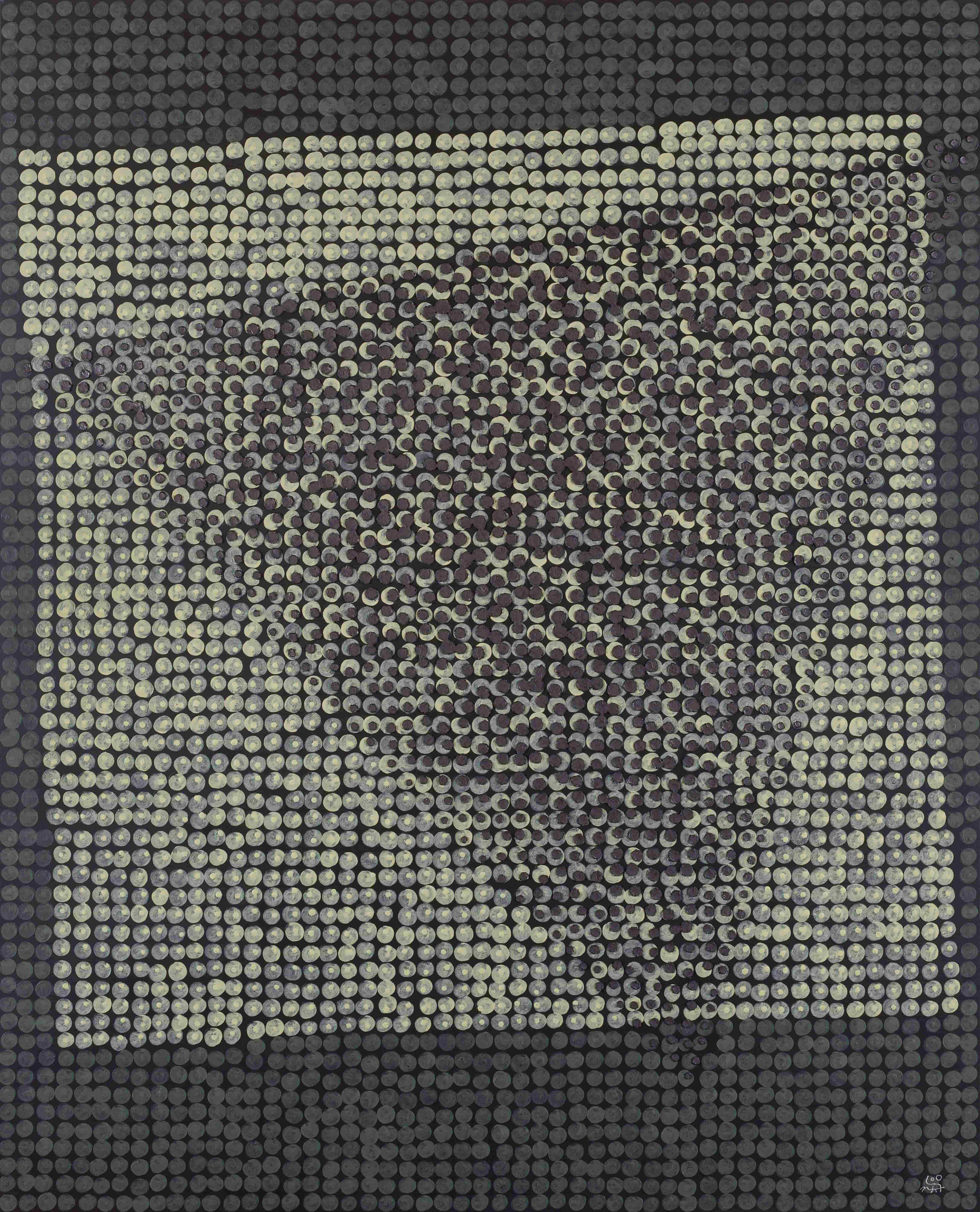

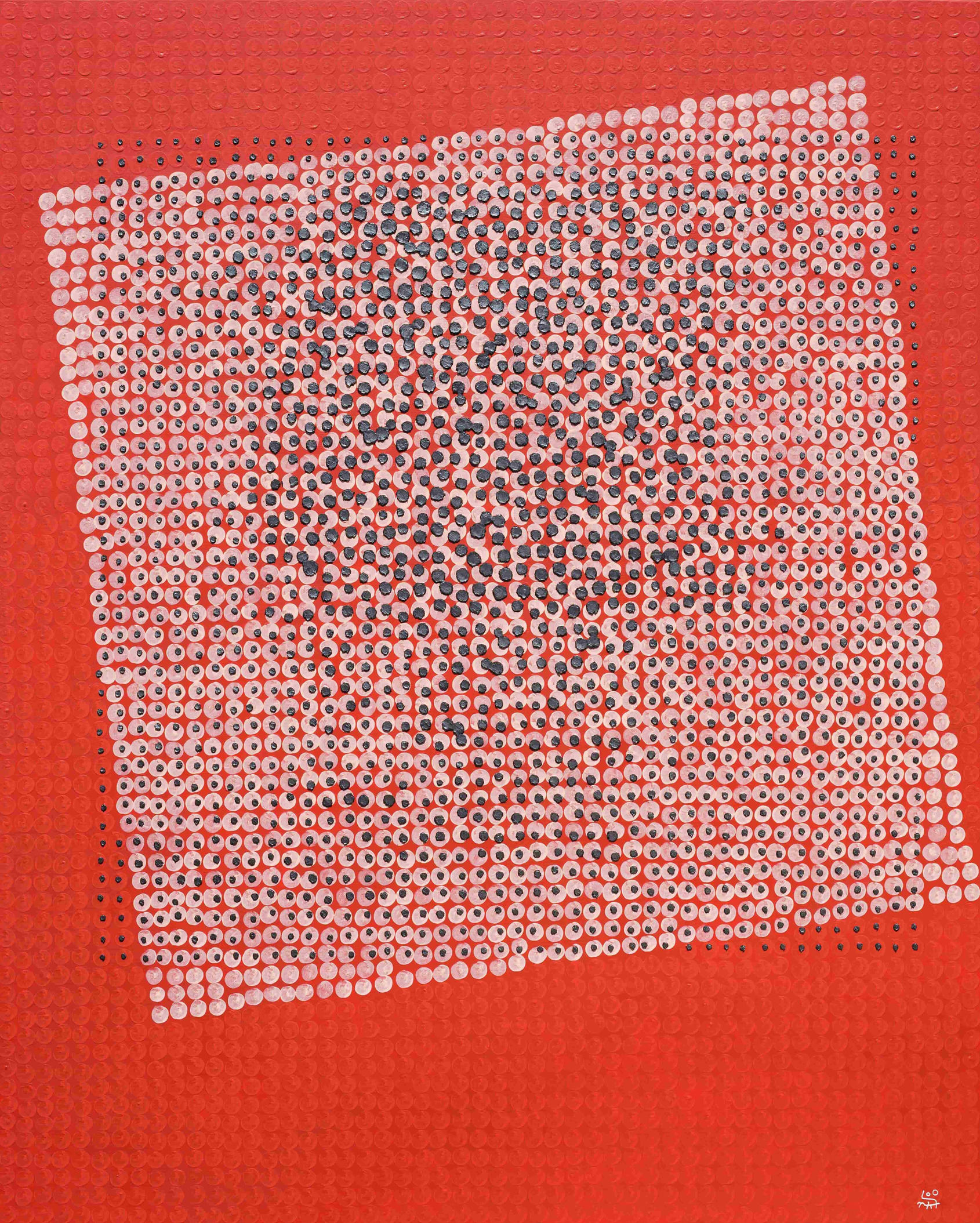

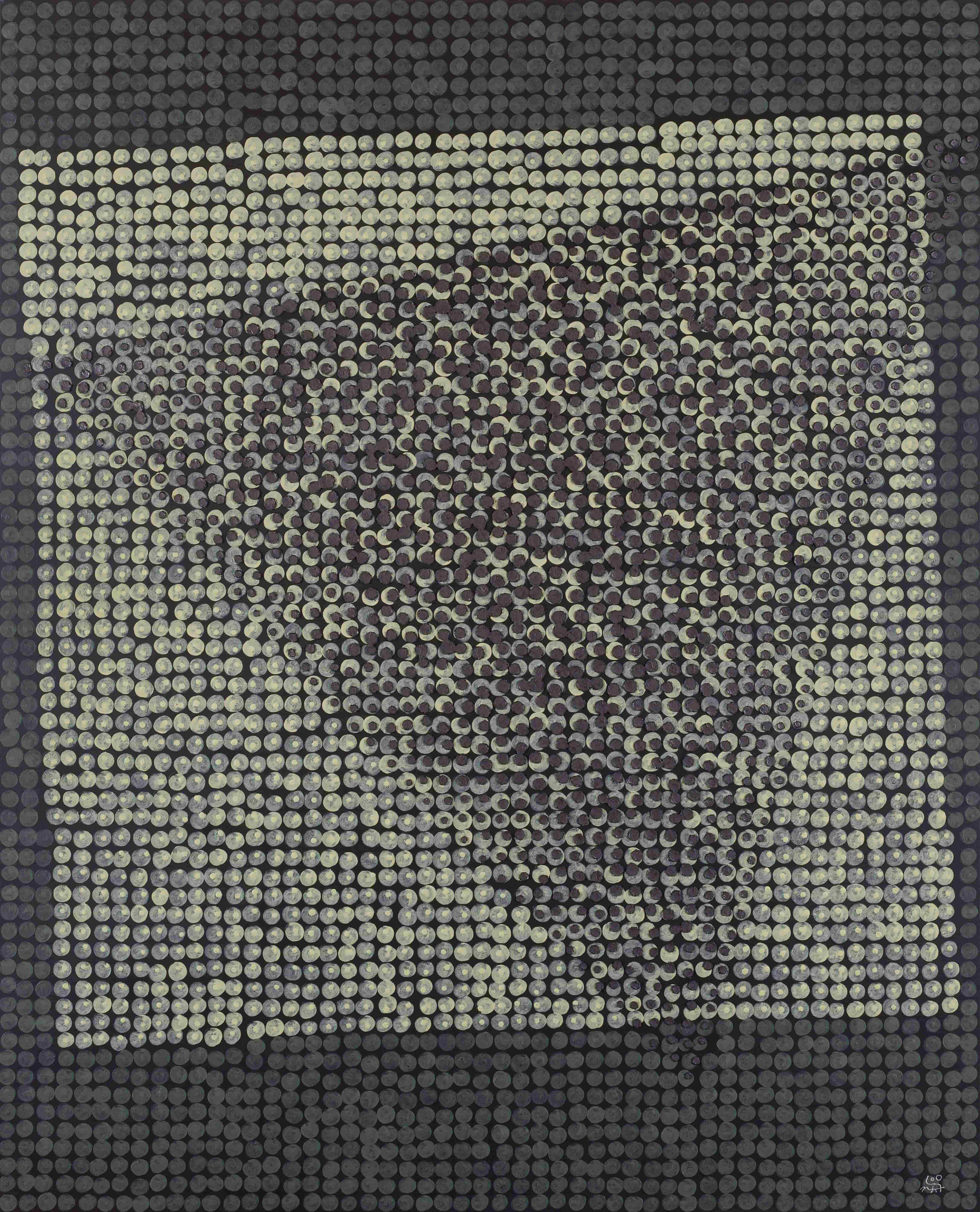

「點」是權純益邁向全面抽象的關鍵語言,也是藝術家將創作與修行結合為一之象徵。誕生於2012年「無我」(Absence of Ego)系列,是他自2008年開始使用石墨作畫數年之後,創作追求轉向佛教「無我」(Anatta)之境。《無我》作品之中,權純益摒棄具體形象,將石墨磨成圓點,反覆嵌入平面畫作,形成接近浮雕效果的厚重肌理;這種別樹一格的抽象點描,是藝術家轉化早年燒製傳統粉青陶瓷的經驗,除了達至最終的藝術效果,過程之中亦具有磨煉心性、專注當下、消除我執之要領。《無我》的畫面具有顯著的幾何結構,石墨圓點在不同色彩的背景之上,排列成圓形、方形、三角形、十字形等;按藝術家自述圓形象徵「天」,方形象徵「地」、三角形象徵「人」、十字型象徵「方向」,此一系列作品普遍尺幅較大,身處現場觀看之際,更容易聯想起奧普藝術(Op Art)大師如索托(Jesús Rafael Soto)、克魯·迪亞士(Carlos Cruz-Diez)的作品,以及同樣深具佛學精神的日本枯山水及戰後日韓「物派」(Mono-Ha)的精神內蘊,猶如梵音唱誦,傳遞藝術家平靜純粹的內心之境。

Absence of Ego-Mirage (13-03) © Soonik Kwon

Absence of Ego-Mirage (13-03) © Soonik Kwon  Absence of Ego-Mirage (13-09) © Soonik Kwon 結語:結緣金馬,迎風起航

Absence of Ego-Mirage (13-09) © Soonik Kwon 結語:結緣金馬,迎風起航霍剛與權純益此番因金馬賓館當代美術館結緣成展,在策劃過程當中,我深深感受到兩位藝術家人生和藝術上相同又相異的特質:兩位都選擇了抽象藝術為創作語言,都在時空主題之中遊弋,人生路上起點不無困頓,但一路走來,如今都獲得賢內助悉心照顧、藏家鼎力支時,日子過得美滿幸福;然而霍剛選擇於義國生活五十年,近年才回歸故鄉;權純益環宇遊歷、全球舉行逾三十場個展,但始終紮根本國;霍剛居於熱鬧的台北,權純益家卻花更多時間在偏遠的楊州工作室;霍剛對西洋古典樂研究至深,權純益則在創作時播放佛樂靜濾心靈;霍剛主張直觀創作、邊想邊畫,權純益創作必有完整小稿、謀定而動筆。這兩位傑出藝術家因金馬賓館而碰撞、交響,在更為突顯自己的個性之外,亦播下新的種子,邁向充滿機遇的未來。

Painting as the Bridge Between Us © ALIEN Art Centre

Painting as the Bridge Between Us © ALIEN Art Centre

郭東杰 (Felix Kwok),北京清華大學美術學院培訓中心學術顧問、藝文策略創辦人,曾任蘇富比亞洲區董事暨現代藝術部主管,並於 2024 年當選紐約《觀察家報》(OBSERVER)「藝術界最具影響力人物」。在此次的策劃投入中,郭東杰立足全球多元發展格局,觀察亞洲當代藝術發展。